売り手市場が続く介護業界、コロナ後でどうなる? 採用動向2021

新型コロナウィルス感染症(COVID-19)により生活が一変した2020年、あらゆる企業が打撃を受けました。その影響で新卒の募集を取りやめたり、内定を取り消したりということがあちこちの企業で発生し、就職氷河期の再来かといわれています。

新型コロナ前から慢性的な人材不足が指摘される介護業界についてはどうだったのでしょうか。

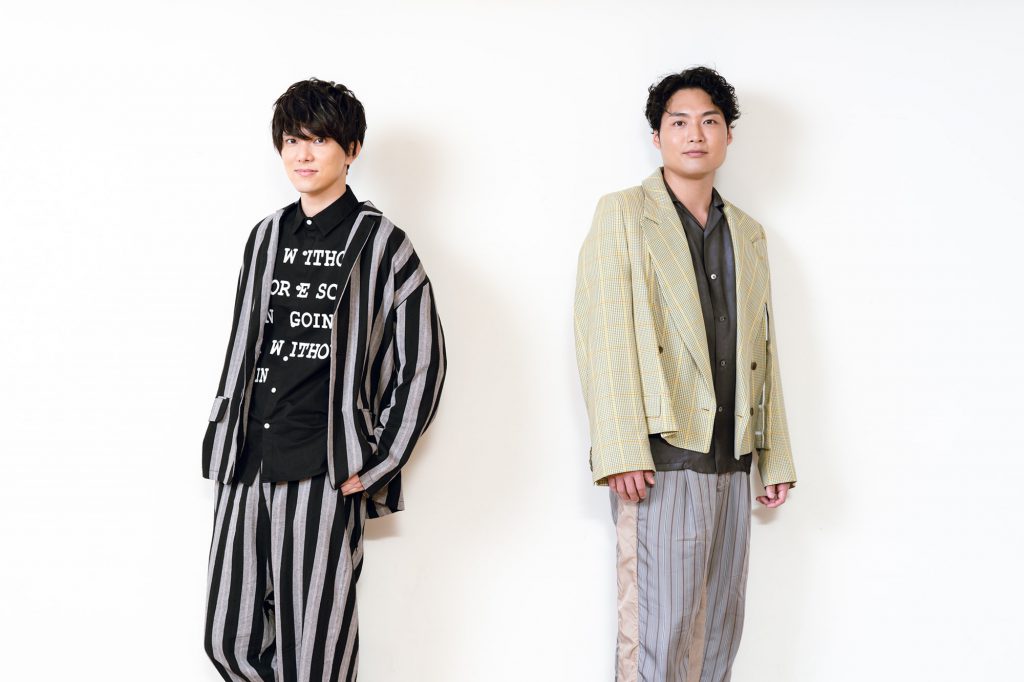

withコロナといわれる介護業界の採用の現状とこれからについてを、株式会社船井総合研究所にて介護事業や医療業界全般の専門コンサルタントとして活躍中の沓澤 翔太(くつざわ・しょうた)さんに伺いました。

お話を伺ったのは…

株式会社船井総合研究所

地域包括ケアグループ マネージャー

沓澤 翔太(くつざわ・しょうた)

デイサービス、特別養護老人ホーム、有料老人ホームなどの新規開設、収支改善、異業種からの介護事業への新規参入支援などを手がける。現在は、デイサービスや有料老人ホームの利用者獲得や新規開設を中心にコンサルティングを行っている。

デイサービス、特別養護老人ホーム、有料老人ホームなどの新規開設、収支改善、異業種からの介護事業への新規参入支援などを手がける。現在は、デイサービスや有料老人ホームの利用者獲得や新規開設を中心にコンサルティングを行っている。

介護事業所のコンサルティング以外にも、療養病床の転換や訪問診療など医療業界のコンサルティング実績や医療器具の販売促進支援など介護周辺事業についても実績を持つ。

高止まりの有効求人倍率、新卒では福祉学部外の新卒の積極採用も目立つ

まず、新卒の採用状況からみていきましょう。

介護の場合は専門職が多いため、学生時代から介護専門職を志して在学中に資格を取得するケースも少なくありません。職種によっては福祉系学部の専門科目の履修を満たしていないと取得できない資格もあるため、例年福祉学部からの採用が非常に大きなウェイトを占めます。

新卒に関しては、少子化が進み若者自体の母数が少ない印象ではありますが、実は大学生の数自体は増えています。文部科学省が公表した「令和2年度(2020年度)学校基本調査」によると、4年制大学の学生数は262万4,000人で、前年度より1万4,000人増加し、過去最多でした。

そもそも大学進学率があがったことと、短期大学よりも四年制大学を選ぶ人が増えたという点も一つの要因といえます。なので現状そこまで大幅に新卒の人数が減ってしまったかというと、そうでもありません。

「もともと新卒採用の場合は福祉学部卒を中心にとることが多く、福祉学部の学生は基本的に福祉を専門として学んでいるため、就活の際も希望する業界が大きく変わることはありません。

人口減少にともない就職者数自体は減っていきます。最近での変化としては、新卒採用に積極的な企業は、学生の減少に備えて福祉学部系以外の一般学部の学生も含めて全学部で採用しています。

新卒採用を積極的に行っている法人では一般学部含めて採用する時代となってきています。新卒を確保するにあたり、福祉系学部以外も対象とすることで母数を増やし対応しているといえるでしょう。」

ちなみに中途も含めての数字をみていくと、全業界での有効求人倍率は、新型コロナの影響を受けたであろう企業も多く見受けられます。たとえば関東圏での有効求人倍率をピックアップしてみると、

▽千葉が0.99倍(±0)

▽神奈川が0.91倍(+0.01)

▽東京が0.85倍(−0.01)

(第6表 -1 都道府県・地域別有効求人倍率(就業地別・季節調整値)より)

となり、3つの都と県で1倍を下回りました。

たとえば千葉県内の有効求人倍率で1倍を下回るのは6年ぶりです。しかしながら、介護業界の求人の有効求人倍率は4倍。いかに売り手市場であるかを物語っています。

新型コロナで思うような就職活動ができていない方も多い中、門戸を広く開けている介護業界は選択肢のひとつとして検討する余地がありそうです。

コロナで大打撃を受けた外国人雇用枠

介護業界において新型コロナの影響を受けた一番大きな出来事は、外国人の出入国に制限がかかってしまったため、外国人採用枠をあてにできなくなってしまったことでしょう。

ただでさえ人材不足が毎年問題となっており、人材不足解消のために、介護業界はどの業界よりも積極的に外国人の採用をおこなってきました。ところがそれが叶わなくなってしまったため、介護業界各社はどこも深刻な人材不足に悩まされています。

制度的な影響もあり、慢性的な人材不足が深刻な状況となっている介護業界ですが、実はこれまで人材が確保できていた施設は、コロナ禍でも採用に影響はでていません。人材確保については、企業によって格差がでてきている状況です。

就労環境の格差の原因は人材不足による悪循環

人材不足が続く介護業界で、魅力がある施設とない施設の差はどこにあるのでしょうか。

1番は就業環境にあるといえます。

介護の場合、人が足りなくても、やることは減りません。レストランのように予約調整したりということは難しいため、人が足りない場合、そこにいる人たちに振り分けられることになります。そうすると常にフル稼働しないといけないので休みが少ない、希望休がとれない、という就業環境の悪循環につながります。

人気のある施設でも給与がすごく高いかというとそういうわけでもなく、金銭面での格差はそこまでありません。つまり、給与以外の働きやすさ、休みの取れやすさで軍配があがっているということです。

いい人材を確保するためには、まず力業でもいいので働く人数を増やす必要があります。今まで採用にお金をかけてこなかった企業の場合、派遣会社や紹介会社を使うなど、採用をおこなうにあたり、なにかしらのテコ入れを検討する必要があるでしょう。

まずは、今いるスタッフが辞めてしまわないように、きちんと休みがとれる環境を作ってあげることが必要です。外国人労働者が確保できない今、国内の求人争奪戦はかなり激化が予想されます。外部の力も借りながら、今いるスタッフが疲弊しないよう守っていきましょう。

好条件就職を狙うためのポイント

業界全体の人材不足からわかるように、就活する側からみると非常に引く手あまたな業界といえます。

せっかく就活をするのであればより好条件のところに勤めたいと誰しもが思うでしょう。

働き方を重視するにあたっては、高齢化がどのくらい進んでいる地域なのか、ということも意識すべきポイントです。老老介護という言葉が最近よく聞かれますが、介護者の年齢もどんどん上がっています。やはり若い方が多い地域の方が働き手がたくさんおり、現場もスムーズに回っていることが多いです。

同じ県内でも少し目線を変えるだけで、条件がぐっとよくなることもあります。

せっかくの売り手市場なので、より好条件の就職につながるよう求人サイトで色々と見比べてみるのもよいでしょう。面接に行かれる場合は、従業員の人数や休みの確保についてはしっかり確認して、より働きやすい施設を探してみましょう。

出典元:

ナレッジステーション 日本の大学 福祉学系

文部科学省 「令和2年度(2020年度)学校基本調査」(確定値)

厚生労働省 一般職業紹介状況(令和3年5月分)

第6表 -1 都道府県・地域別有効求人倍率(就業地別・季節調整値)