【今さら聞けない!? 介護のお仕事の基本 vol.7】実習生の介助を拒否する利用者。解決・対応策は?

様々な価値観や背景を持つ利用者と接する介護職。介護技術だけでなく、コミュニケーション力や対応力など、幅広い知識と能力が求められます。そんな介護職の方たちの一助になればと、現場での困りごとの基本の対処法をご紹介する当企画。今回は、介護実習にまつわる困りごとを取り上げます。

「若い人は苦手で…」と、介護実習生の介助を受け入れてくれない…。

入所施設で暮らすMさん。2年前に脳卒中で倒れて、左上下肢に中度の片麻痺があり、トイレ誘導や入浴介助、食事介助などを受けています。コミュニケーションが比較的スムーズにでき、認知症の症状もみられない方なので、実習担当職員としては介護実習に協力してほしいと考えているのですが…。担当の介護職が「(実習生の)Sさんと一緒に○○したら」と声をかけても、「若い人は無理…」と顔をしかめ、受け入れてくれません。

Mさんの思いを尊重するのは大前提ですが、実習担当職員、実習生にとっても感じるところがあるケースなので、大きくとらえた解決策を考えていきましょう。

ポイント1: Mさんの思いは最優先事項

Mさんの「実習生の介助は嫌だ」という意向は、倫理的にも法的にも認められた権利です。介護の現場では、利用者の尊厳を侵さないことが大原則。まずは、Mさんの思いを最優先しましょう。

その上で、「若い人は無理…」という発言の本意を考えることも大切です。若い人の対応が悪かったのか、言葉遣いが悪かったのか、そもそも関係性ができていなかっただけなのかなど、その言葉に隠されている利用者の心を深掘りすることで、解決の糸口が見えてくることもあります。

ポイント2: 実習担当職員・実習生をはじめとした職員全体での理解・教育

Mさんの思いを優先させることで、拒否される実習生はもちろん、計画通りに実習を進められない実習担当職員にも思うところが出てくることも考えられます。ですが、実習生の介護を拒否することは、倫理的にも法的にも、利用者の権利として認められていることです。Mさんへの嫌がらせや説得、強要など、不利益な状況が発生しないよう、実習生全体はもちろん、職員全員でこの点を再度確認・認識しましょう。

ポイント3: 利用者・家族に「介護実習の意義や目的」を理解してもらう機会をつくる

とはいえ、実習生を育てることは、利用者や施設にとっての社会的使命です。実習に向いている利用者に協力をお願いしたい施設においては、事前に利用者や家族に説明する機会を設け、理解してもらうことが大切です。最近では、同意書をもらう施設も増えています。

今回のように事が起きてしまった後の場合は、Mさんや家族から質問を受けるといった、あくまでも‟協力を強制したと誤解されない状況“が生まれた時に、実習の目的やMさんの役割などを説明しましょう。

「介護実習への協力」をスムーズにする2つのこと

1.事前に「介護実習の意義と目的」を説明する

2.ていねいな話し合いでの信頼関係構築

人手不足も深刻な介護の現場において、実習生の教育は社会的使命でもあります。利用者も職員も気持ちよく進めるためには、その役割と重要性をしっかりと伝えて理解してもらうことが大切です。コンスタントに介護実習を受け入れている施設では、事前の説明はもとより、機会がある時に声掛け程度からでも話をするようにしておくと、利用者の理解も深まり、受け入れやすくなるでしょう。

文:細川光恵

参考:「介護現場の「困りごと」解決マニュアル」中央法規

監修

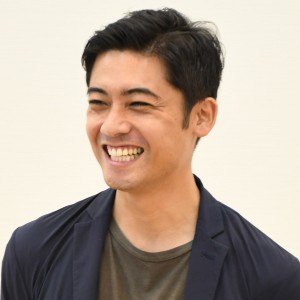

中浜 崇之さん

介護ラボしゅう 代表/株式会社Salud代表取締役/NPO法人 Ubdobe(医療福祉エンターテイメント) 理事/株式会社介護コネクション 執行役

1983年東京生まれ。ヘルパー2級を取得後、アルバイト先の特別養護老人ホームにて正規職員へ。約10年、特別養護老人ホームとデイサービスで勤務。その後、デイサービスや入居施設などの立ち上げから携わる。現在は、介護現場で勤務しながらNPO法人Ubdobe理事、株式会社介護コネクション執行役なども務める。2010年に「介護を文化へ」をテーマに『介護ラボしゅう』を立ち上げ、毎月の定例勉強会などを通じて、介護事業者のネットワーク作りに尽力している。