「ユニットケア」とは? 従来型との違いやメリット・デメリットも解説

最近よく耳にするようになった「ユニットケア」。特別養護老人ホームなどの介護施設は、ルールや時間に合わせて、集団生活を余儀なくされるというイメージが先行しがちです。しかし、近年は「個」を重視したユニット型の手法が注目を集めています。本記事では、ユニットケアの特徴や目的、メリット・デメリットについてご紹介します。

ユニットケアの概要と目的

「ユニットケア」とは、介護が必要な状態になった高齢者に対して、個人のライフスタイルや生活リズムを尊重したサービスを行う介護の手法のことです。10人前後の入居者のグループを1つのユニットと位置づけ、各ユニットに配置された介護職員が、入居者それぞれの個性を尊重した暮らしをサポートします。ユニットごとに固定のスタッフが介護にあたるのも、ユニットケアの特徴です。

ユニットケアの最大の目的は、高齢者に「ごく普通の生活を営んでもらうこと」です。そのため、生活の基本となる起床、食事、入浴、就寝は今までの暮らしの継続と捉えてサポートします。また、他の入居者とのコミュニケーションや趣味の共有、家族とレストランで食事をする行為なども大切にします。なるべく自宅に近い環境で、その人らしいライフスタイルを保てるように支えていくのです。

特別養護老人ホームなどの介護施設は、個人のペースに関係なく、決められた時間に食事や入浴などをする「集団ケア」がまだ主流ですが、個人の尊厳とプライバシーが守られていないことが問題視されたことで、現在は「個別ケア」が強く求められています。実際に、厚生労働省は2001年に特別養護老人ホームを全室個室のユニット型へ移行していくことを発表し、今もなお、一人ひとりの高齢者に寄り添うケアの実現に注力しているのです。

ユニットケアの特徴と24時間シートの活用法

ここからは、ユニットケアがどのような特徴をもつ手法なのか詳しくみていきましょう。24時間シートの活用法もぜひ参考にしてみてください。

「ハード」と「ソフト」の理論が根底にある

ユニットケアは、「ハード」と「ソフト」という2つの理論から成り立っています。この両方をうまく構築していけば、入居者一人ひとりが本当に望む暮らし、つまり理想のユニットケアが実現すると考えられています。

ハードとはいわゆる環境のことで、プライバシーを守る個室の他に、ユニットごとにリビングのような共有スペースを設けて、他の入居者や介護職員との交流が自然と生まれるような環境を整えます。「普通の暮らしぶり」をどのようにして建物や設備に反映させていくか、という視点がとても重要になります。

一方、ソフトは暮らしのサポートとして、一人ひとりの個性や生活リズムに合わせたケアの提供を継続することが基本です。例えば、入居者の起床時間に合わせて朝食を用意したり、テレビを見ながら寝たい人にはタイマーをかけたりするなど、本人の希望や生活スタイルを尊重してサポートすることを前提に介護する必要があります。

個室と共有スペースが同居している

これはハード(環境)の要素に含まれますが、ユニット型の施設には、部屋の造りに大きな特徴があります。共有部分のリビングスペースを囲うように、1ユニットの居室が配置されているのです。従来型の特別養護老人ホームは、ただ廊下が続いているだけで、一角に設けられた広いスペースで集団プログラムに参加するか、部屋に閉じこもるかといった二極化の生活に陥りがちでした。ユニット型は、個室にいてもリビングから会話が聞こえたり、自然なコミュニケーションが図れたりする環境が整っています。個室と共有スペースを同居させることで、自然な形でコミュニケーションが図れる仕組みになっています。

24時間シートを活用する

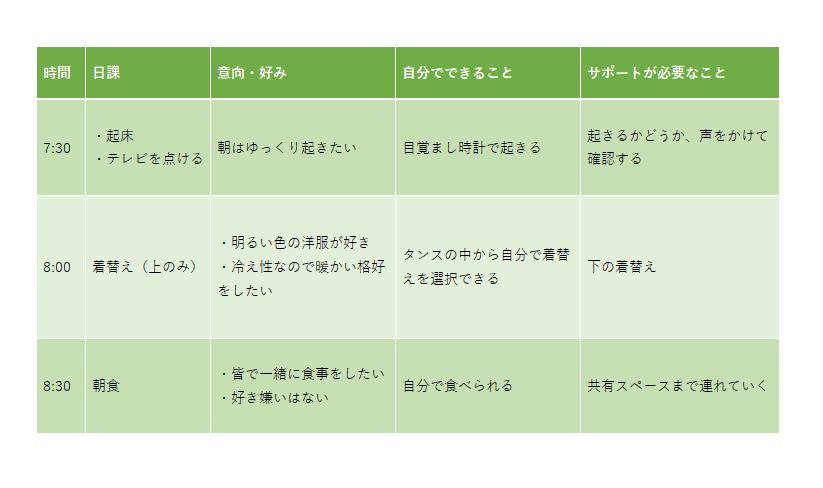

前述したように、理想のユニットケアを実現させるには、高齢者の生活リズムや、どのような暮らしを望んでいるのかを把握することが必要不可欠です。そんなときに便利なのが「24時間シート」と呼ばれる個々の生活を記載したシートです。24時間シートには、何時に起床し、どのような食生活を好み、どんな習慣を大切にしているかなど、起床から就寝までの1日の生活リズムや行動が細かく記載されています。

さらに、その行動に対する意向や好み、入居者が一人でできる行動を精査します。これらの内容を踏まえた上で、介護職員が必要なサポートを洗い出していきます。具体的な内容は、下記をチェックしてください。 上記はあくまで一例ですが、これだけでも入居者の暮らしぶりや趣味嗜好が見えてきます。介護職員のペースではなく、あくまで入居者本人のペースや生活スタイルを優先します。24時間シートは、ケアの「見える化」を図ると同時に、一人ひとりの生活を支援するためのツールとして重宝されているのです。

上記はあくまで一例ですが、これだけでも入居者の暮らしぶりや趣味嗜好が見えてきます。介護職員のペースではなく、あくまで入居者本人のペースや生活スタイルを優先します。24時間シートは、ケアの「見える化」を図ると同時に、一人ひとりの生活を支援するためのツールとして重宝されているのです。

また、聞き出した情報をスタッフ全員で共有することで、効率的な人員運用や、入居者のケガや事故などのリスクを減らせるというメリットもあります。

ユニットケアを受けるメリット・デメリットとは?

ユニット型のケアは従来型のケアと大きく異なります。

従来型はユニットを形成せず、大人数の集団で過ごす場合の手法です。入居者は個室か多床室(主に4人程度の共同部屋)で、決められた生活サイクルに沿って過ごします。また、介護職員は担当制ではありません。キッチンや食堂、リビングは独立しており、全体の入居者数が多いため、どうしても濃密な人間関係が築きづらい環境になってしまいがちです。

一方、ユニット型は同じ個室でも、ユニットごとに共有スペースが居室と併設されています。また、前述したように1つのユニットは10人前後で構成されており、少人数制です。顔なじみの入居者や介護職員と一緒に生活を送れるため、人間関係を把握しやすく、大人数で過ごすのが苦手な高齢者にとって安心材料にもなるでしょう。

もちろん、自立心の高い方や、濃い人間関係を面倒と感じる方など、必ずしも全員が合うと感じるわけではありません。最初からユニット型に限定せず、まずは短期的に施設に入所して介護が受けられる「ショートステイ」などのサービスを利用するのも、選択肢の1つでしょう。

最後に、ユニットケアを受けるメリットとデメリットをまとめたので、併せてチェックしてみてください。

メリット

・個室のためプライバシーを確保できる

・少人数の同じメンバーで過ごすので、家庭的な雰囲気を味わえる

・1人の時間以外にも、共有スペースで交流が生まれやすくなる

・一人ひとりに合わせたきめ細かなケアが実現できる

・感染症など、施設内での感染リスクを抑えられる

デメリット

・従来型と比べて費用が高い

・人によっては孤独を感じる場合がある

・人間関係のトラブルが起こると過ごしづらい

・入居者やスタッフと相性が合わない可能性がある

ユニットケアに未来はある? 日本での調査を検証

ユニットケアが日本に導入されてから、平成17年には、200ほどの介護老人保健施設と、およそ700の特別養護老人ホームがユニットケアを実施しています。

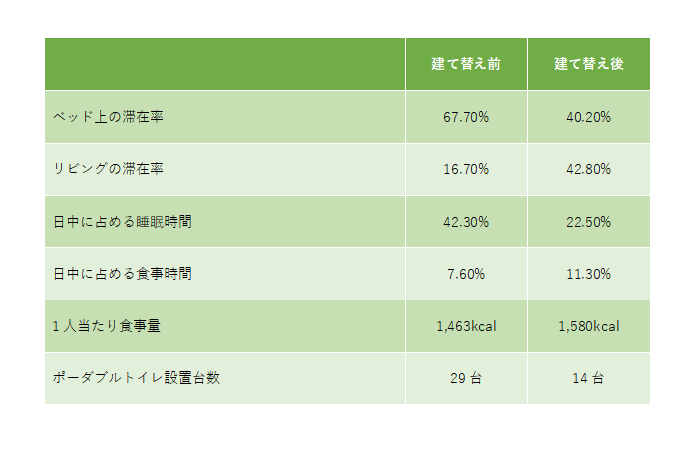

平成12年から平成13年にかけて(財)医療経済研究機構が行った調査では、従来型から個室のユニット型に立て替えた施設で入居者の生活の変化を調べたところ、下記のような結果が示されました。 出典元:厚生労働省「ユニットケアについて」

出典元:厚生労働省「ユニットケアについて」

多床室の特別養護老人ホームにおいては、入所者同士の会話が全くなかった部屋が、全体の3分の1も見られました。また、多床室から個室に移った高齢者が、所有する家具や写真などを持ち込み、プライベートな領域を自ら作り出すことも明らかになっています。さらに、ベッドで過ごす時間は減少し、反対にリビングでの滞在時間が大幅に増えたことから、少人数制の共用空間をうまく活用し、人間関係を築こうとしている動きが数字からも見て取れます。その他、食事量が増え、トイレの設置台数が半分ほどに減少しています。

このような調査結果から、ユニットケアを導入する施設は増加傾向にあります。しかし、それでもまだ全体の3割程度です。「集団ケア」を重視した従来型の施設をすぐにユニット型に変えることは容易ではなく、多くの施設で改修にかかる多額の費用がネックとなっているようです。

しかし、ユニットケアは人が人としての尊厳を保つ大切な取り組みです。国と厚生労働省は引き続きユニット型を推進しており、これまで通り人材育成や整備の補助に取り組むことで、今後ますますユニット型を導入した特別養護老人ホームが増えていくと期待されています。さらなる普及が求められるユニットケアの動向に、ぜひ注目したいところです。

おわりに

ユニットケアの基本的な情報や、従来型との比較、ユニット型のメリット・デメリットについて紹介してきました。ユニットケアは、認知症のある人や手厚い介護を必要とする人ほど、そのメリットを多く享受できるといえます。しかし、まだ発展途上の段階であり、さまざまな課題が残されています。ハードとソフトの土台を固めるだけでなく、介護職員一人ひとりの自立と、組織内での緻密な仕組みづくりも、ユニットケアを成功させる重要なカギとなるでしょう。

参考元:

ユニットケアについて|日本ユニットケア推進センター

【専門家が回答】老人ホームのユニットケアって何ですか?|LIFULL 介護

厚生労働省 「介護サービス施設・事業所調査 平成17年調査結果」

ユニットケアが目指すもの|日本ユニットケア推進センター

厚生労働省「ユニットケアについて」