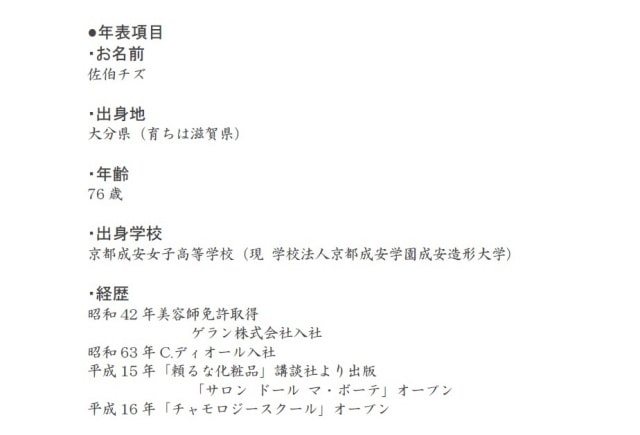

一流を目指して 私の履歴書 Vol.14【美容家・美肌顔師 佐伯チズ】#1

『化粧品に頼らず手間をかけてきれいにする』という美容法が多くの女性の共感を得て、日本国内にとどまらず海外にもたくさんの支持者を持つ佐伯チズさん。前編では幼少の頃に美容に目覚めたきっかけやアシスタント時代についてお話を伺いました。とにかく好奇心が強く、他の人にはない着眼点と洞察力を持って走り抜いてきたそうです。可愛らしい笑顔からは想像が付かない気っ風の良いお人柄が伝わってきました。

佐伯チズ’S PROFILE

幼少期~美容に目覚めるまで

しつこいくらい「なんで?」と質問していました

――幼少時代についてお聞かせください

やんちゃな子どもでした。生まれは満州なのですが、2歳くらいのときに帰国し、滋賀県にある母の実家に居候していたんです。百姓だったので食べる物はたくさんあったのですが、なんせ居候の身なので、おじの嫁には「よくそんなに食べられるわね」と嫌味を言われて…。その度に、おじいちゃんが「子どもには好きなだけたくさん食べさせてやれ」と言って守ってくれていたんです。家のことは水汲みやら畑仕事やら全部やっていました。それで、おじいちゃんにすぐついて行って、「なんで?なんで?なんで?」と疑問に思ったことはとにかく聞いていたんです。家事は、おばあちゃんが教えてくれました。味噌汁を作るときに「何で味噌を最後に入れるの?始めに入れておけば味が染みるのに」と聞いたりしていたんですよ。

――好奇心旺盛だったんですね。

そうそう!好奇心がすごかったんです。何に対しても興味があったの。自分の原型を作ったのは、小さいときに何でも「なんで?なんで?なんで?」と聞いていたことだと思います。そして、質問したことにきちんと答えてくれて、たくさんのことを教えてくれた祖父母のおかげですね。

――美容に目覚めたのはいつ頃だったのですか?

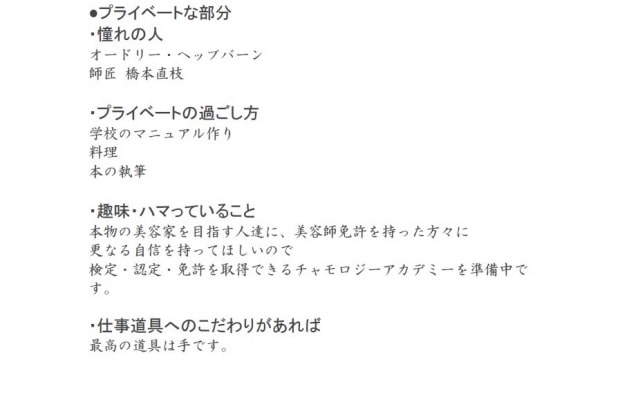

13歳の時に、オードリー・ヘップバーンに憧れたのがきっかけです。それまでは男の子を泣かせるくらいやんちゃしてたんだけど(笑)。私、一重目の仏さんみたいな目だったんですよ。自分もオードリー・ヘップバーンみたいになる!と決意してからというもの、目を大きくしようと、お風呂に入りながら目の周辺を擦ってたんです。それから、太陽に当たるのも控えました。好きだったソフトボールもドッジボールもね。外で男の子を泣かすのもやめて、卓球部を作ったんです。これからは日陰の身になろうと思って。

――日陰の身になろうと思ったのは、やっぱり白い肌になりたかったからですか?

そう!そばかすなんてオードリー・ヘップバーンにはなかったので「じゃあ私も取ろう!」って白い肌を目指しました。当時、肘と膝をきれいにするゴマージュが売られていて、私の場合はそばかすを取るときにそれを使っていました。こすったら冷やして、それでまた温めてっていうのを繰り返して。冷温ケアを思いついたのもおじいちゃんとおばあちゃんの「熱が出たら冷やす」っていう生活の知恵から学んだからです。ケアを13歳からはじめて20歳前にはそばかすがなくなったんです。成長期でターンオーバーが活発だったからそばかすをなくせたということを、美容学校に行って理解したんです。実体験があったからこそ、学校での知識や学びが深まったんですね。

――他にも意識していたことはありますか?

免許を取るのが好きだったんです。自分を高めてくれるのは、免許や資格だと思っていたから。小学生の時は踊りを習い、中学ではお花、高校ではお茶を習ったの。ただ、習うんだったら一番有名な人に習いたくて。踊りは花柳流、お花は未生流と峰山遠州、お茶は裏千家。

――その道の一流ですね!

そうなの。何を習うにしても一流になりたかったんですよ。「何でもいいから習わせて」ではなかったですもの。そういう考え方というか感づき方が周りの子と違ったんでしょうかね。

――すべて一流でいこうという芯の通った10代って今はあまりいないですよね。

京都の高校に通っていたのですが、祇園で芸子さんとか舞妓さんを見ていて、私も舞妓になろうかなと思って、祇園に通って三味線を習ったこともありました。他にも、新しい体操の先生がブラックタイツを履いて、真っ赤なマニキュアをして、ユニークなメガネをかけててね。その出で立ちを見て「わーすごい!!」と感動して、体操の先生になりたいと思ったこともありました。

――職に対しての好奇心もすごい!

高校進学を機に大阪で暮らすおばの養女になったんですが、おばはスタンド割烹をやっていたんです。戦争によって多くの女性が夫を亡くしていた時代で、おばの店にも地方から女性が働きに来ていたんです。家族を養うためにね。45歳くらいのおばさん達がね、お店に立つ前に銭湯に行って、美容室で髪を結ってもらって、化粧をして、着物を着て、最後に帯をキュッと締めてドンッとお腹を叩いたのを見て、「あ!おばさんが女になった」と思ってね。「ヘアや化粧、着物はこれだけおばさんを変えられるんだ!これこそが美容なんだ!」って。それで美容学校に行こうと思ったんですよ。

下積み時代

先輩を観察することに長けていました

――美容学校時代についてお聞かせ下さい

先輩を観察することに長けていました。美容学校でお世話になった牛山喜久子先生が働いている銀座の美容室に入社したかったのですが、卒業生を5人しか採用しなくて。5人の中に入るためにどの試験科目を受けるか迷いました。「新人が現場でまず最初にすることって何だろう?」と考えたときに、それはシャンプーだったんです。他の子たちはそりゃヘアセットだったり、メイクだったり、カットを選びますよね。試験では立ち方や気持ちよさそうに見せるポーズから工夫し、しっかりかゆいところに手が届くような技術も磨きました。見事、トロフィーをもらって美容室に入社できたんです。

――試験でシャンプーを選ぶという機転の利き方がすごい!そこに気づけるかどうかが、人生の中で大事なんですね。

シャンプーしかできないのはつまらないので、色々な先生のアシスタントに入って見て学ぼうと思ったんです。カットの先生につくときには、「この先生の利き手はこっちだから道具をこういう風に手元に持っていけばやり易いだろうな」などと気を利かせていたから、次から指名が入るわけですよ。その他にもネイル、フェイシャルのアシスタントにも入りました。着付けのアシスタントをしていたときには、誰もやりたがらない男性の紋付袴の着付けを率先してやったりしてね。自分が日本男性の紋付袴姿が好きっていう理由もあったんですけど…(笑)。先生には「あんたは変わってる」と喜んでもらえて。そんな風に自分から動いて全部マスターしたんです。私がどんどんアシスタントに呼ばれるものだから周りからは嫉妬されちゃって。でも、やらないならしょうがないですよね。私に向かって嫉妬されても困りますって感じよね(笑)。

――たしかに。自分で進んでやればいいんですもんね。

ある日、着付けができる先輩が誰もいないのに着付けの来店があって。「それなら私がやります!」って手を挙げたんです。だって一番の人から教わって、それを全部盗んだんですから、やれる自信があったんですよね。

――最終的にエステの道へと進むきっかけは何だったんですか?

「先生、私こういう顔になりたかったんです」と鏡を見てうっとりしているお客様を見るのが好きだったんです。お客様に「こんなに気持ちの良いマッサージができるんだったら、もっとやりなさい」と言ってもらえたことも。褒められると人間は育つでしょ。だから褒めてもらったことに力を入れてやろうと思ったんです。それに、当時はへアセットやカット、パーマに行く人ばかり。でも、誰もやりたがらないことの方が良いでしょ。その分仕事がたくさん回ってきたから、身に付いたんだと思います。

どんなことにも関心と疑問を持っていた佐伯さん。幼少の頃に培ったハングリー精神が美容の道でも生きていたんですね。佐伯さんのパワフルさは、その後の人生でまだまだ続きます。次回は、化粧品メーカー勤務、独立を経て今の佐伯さんの仕事スタイルにたどり着くまでのお話を語っていただきます。

取材・文/佐藤咲稀(レ・キャトル)

撮影/中村早

▽後編はこちら▽

美容師免許を持っていることに自信を持って 私の履歴書Vol.14【美容家・美肌顔師 佐伯チズ】#2>>