介護職の離職率はどれくらい? 離職率の高い職場を見分ける6つのポイント

アルバイト情報誌などに目を通すと、定期的に同じ介護施設が職員を募集していることがあります。定期的に同じ募集を見ると、「離職率が高いのかな?」と気になりますよね。

今回は、介護職の離職率について解説します。どんな職場が離職率が高いのか見分けるポイントもあわせて紹介するので今後の参考にしてください。

- 介護職の離職率はどれくらいなの?

- 介護職が離職を選ぶ理由とは?

- 1. 職場の人間関係に問題があった

- 2. 施設や事業所の運営に不満があった

- 3. もっと自分に合う仕事や職場を見つけた

- 4. 収入面での不満

- 5. 将来に対する不安|ビジョンが見えない

- 6. ライフステージの変化|結婚・出産・育児など

- 離職率が高い職場を見分ける6つのポイント

- 1. ずっと求人が出ている|採用人数が多い

- 2. ほかの事業所に比べて給与がかなり高い

- 3. 募集要項に詳細が載せられていない

- 4. 施設が不衛生

- 5. 職員たちの雰囲気が良くない

- 6. 面接が簡単すぎる・違和感がある

- 介護業界の現状と課題

- 介護職の離職率は低め! 長く勤められる職場を探そう

介護職の離職率はどれくらいなの?

それでは介護職の離職率について、公益財団法人介護労働安定センターの調査結果をもとに、さまざまな角度からデータを分析してみましょう。ここからは、介護職ならではの傾向がみられます。

離職率は14.4%|介護労働安定センター「令和4年度 介護労働実態調査結果」より

介護労働安定センターによる「介護労働実態調査結果」の結果では、2022年度の介護職の離職率は14.4%となっています。採用率が16.2%だったことと比較すると、今のところ離職率を上回っているようです。

ちなみに前年度の離職率は14.3%、現時点でのピークは2007年の21.6%であることから、離職率は低下傾向にあるようです。

引用元

公益財団法人介護労働安定センター:令和4年度「介護労働実態調査」結果の概要について

離職率の平均は横ばい

離職率の平均は、多少の増減は見せつつもほぼ変わらずの数値です。とくに2011年から2022年にかけては、横ばいで推移しています。

引用元

公益財団法人介護労働安定センター:令和4年度「介護労働実態調査」結果の概要について

訪問介護員の離職率は13.3%

デイサービスなどに従事する訪問介護職員の離職率は13.3%で、介護職全体の離職率と比べると低い数値です。

数値が低い背景には、国や自治体、介護施設などが積極的に働きやすい環境を整備していることなどが挙げられます。

引用元

公益財団法人介護労働安定センター:令和4年度「介護労働実態調査」結果の概要について

サービス提供責任者の離職率は10.5%

サービス提供責任者の離職率は10.5%。介護業界の知識や経験が豊富な人が携わる職種であることが、離職率の低さに深く関わっていると考えられます。

引用元

公益財団法人介護労働安定センター:事業所における介護労働実態調査 結果報告書

介護職員の離職率は14.9%

介護職員(介護保険の訪問介護以外の指定介護事業所で働き直接介護を行う者)の離職率は14.9%です。上述したふたつの職種と比べると、高い離職率であることがわかります。

引用元

公益財団法人介護労働安定センター:事業所における介護労働実態調査 結果報告書

事業所別の離職率はどれくらい?

次に介護職の離職率について、職種ごとの違いや離職までの勤務年数などの側面から確認してみましょう。今回は訪問介護員と介護職員、サービス提供責任者の3職種についてご紹介します。

事業所状況別|民間企業と地方自治体

事業所状況別の離職率を見ると、民間企業の離職率は16.0%、地方自治体は8.6%と約2倍もの違いがあることがわかります。

この数値により、地方自治体が運営する事業所のほうが働きやすい環境であることが理解できるでしょう。

引用元

公益財団法人介護労働安定センター:事業所における介護労働実態調査 結果報告書

事業所規模別|小規模~大規模

事業所規模別による離職率は下記のとおりです。

・従業員数9人以下:20.3%

・従業員数10~49人以下:14.8%

・従業員数50人以上):12.7%

最も多い離職率は「従業員数が9人以下の事業所」でした。

これは利用者に対して在籍する職員数が少なく、負担が大きいなどの理由が可能性として考えられます。

引用元

公益財団法人介護労働安定センター:事業所における介護労働実態調査 結果報告書

介護サービス別の離職率はどれくらい?

介護サービス別の離職率は下記のとおりです。

・訪問介護:13.7%

・通所介護:13.9%

・特定施設入居者介護:17.5%

・介護老人福祉施設:13.0%

・介護老人保健施設:12.0%

引用元

公益財団法人介護労働安定センター:事業所における介護労働実態調査 結果報告書

特定施設入居者生活介護がもっとも高い

これまで紹介した介護サービスで離職率を比較すると、特定施設入居者介護の17.5%がもっとも高い数値です。

しかし、平成から令和に変わった2019年から2023年までの4年間の数値を見ると、徐々に減少していることもわかります。

・2019年(令和元年):19.7%

・2020年(令和2年):18.8%

・2021年(令和3年):16.2%

・2022年(令和4年):17.5%

増減はありつつも減少傾向にある背景には、離職率の高さをカバーするため、国・自治体・事業所がそれぞれ改善を図っていることが考えられます。

引用元

公益財団法人介護労働安定センター:事業所における介護労働実態調査 結果報告書

介護職が離職を選ぶ理由とは?

介護職を選び、実際に働いてきたものの、離職を選ぶ背景にはどのような理由があるのでしょうか。ここでは介護職の離職率から考えられる理由について紹介します。

1. 職場の人間関係に問題があった

介護職に限りませんが、職場の人間関係は離職する大きな要因のひとつです。とくに介護職はひとりで仕事を進めることはできず、必ずチームでサービスを提供するため、人間関係に問題をかかえてしまうと、仕事を続けるのが困難になります。

また職員間の人間関係だけでなく、利用者との関係が悪化することで離職する場合もあるのは、人を相手にする介護業界ならではの特徴です。

2. 施設や事業所の運営に不満があった

公益財団法人介護労働安定センターの「令和4年度介護労働実態調査」によると、「人手が足りない」と解答した人が52.1%と最も多いことがわかりました。同調査は複数回答であるものの、介護職に携わる人の2分の1の人が、人手を補わない施設の運営に対して、なんらかの不満を抱えているようです。

不満を抱えたまま働いていても、運営方針が変わる気配がなければ現状が改善しないことは明らか。そのような理由から、現在の施設からの転職を選ぶ人が多いようです。

引用元

公益財団法人 介護労働安定センター:介護労働者の就業実態と就業意識調査 結果報告書

3. もっと自分に合う仕事や職場を見つけた

これまで積み上げた経験や取り込んだ知識を活かし、今よりも自分に合う仕事や職場を見つけたことも理由のひとつです。

きちんと勉強すれば誰でも目指せる介護職ですが、経験者や有資格者は即戦力として歓迎されやすいことが後ろ盾となって転職するようです。

4. 収入面での不満

介護職の収入は業務内容や労働環境に見合っていない、というイメージをもつ人が多いですが、とくに入所施設の介護職は、同じ夜勤のある看護師よりも給与水準は低めです。

処遇改善のための施策も講じられていますが、ほかの業種と比べた場合給与が低いというデメリットを打ち消すにはいたっていないのが実情です。

5. 将来に対する不安|ビジョンが見えない

現在の施設では将来に対していいビジョンが見えず、今後のために転職する人も少なくないようです。

資格取得によるキャリアアップの道筋はあるものの、多くの職員は未経験・無資格からのスタートになるため、明確な目標が見えない人もいるのが実際のところです。

6. ライフステージの変化|結婚・出産・育児など

結婚や出産・育児など、ライフステージの変化に合わせて転職する人も少なくありません。

とくに、出産は女性しか経験できないライフステージの変化。産後の体調変化やその後の育児も考えて、介護から離職するという傾向が強いです。

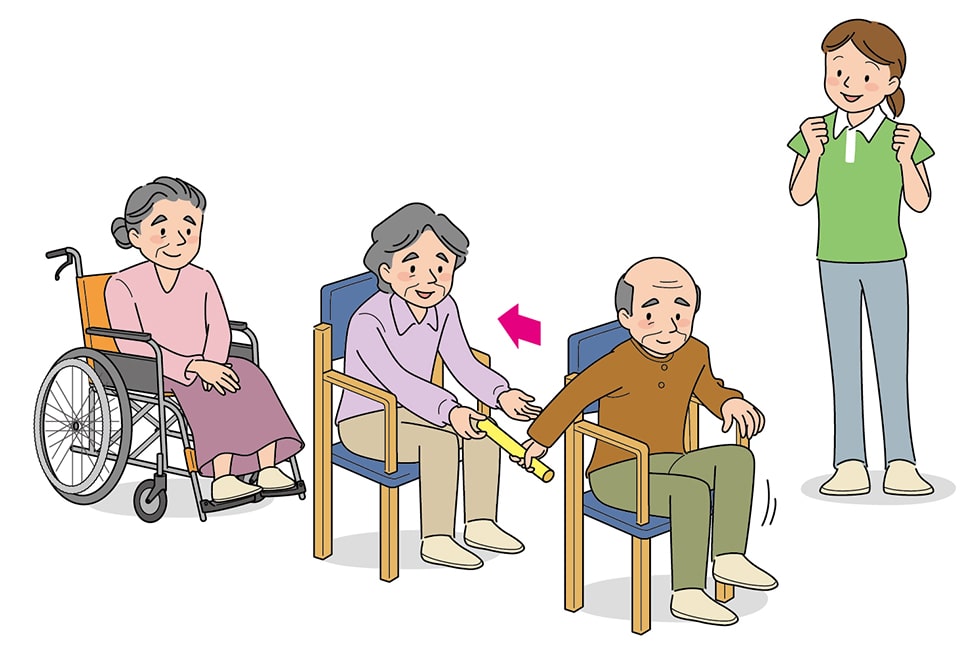

離職率が高い職場を見分ける6つのポイント

ここからは介護職を長く続けるために、離職率が高い職場を見分けるポイントを紹介します。あらかじめ離職率が高い職場の特徴を把握しておけば、自分に合う職場を見つけやすく、腰を据えて働けます。

転職を検討する人は、ぜひ参考にしてください。

1. ずっと求人が出ている|採用人数が多い

いつも同じ施設の求人が出ているときは、職員が定着せず常に人手不足の解消に向けて求人を出していることが考えられ、離職率が高い可能性があります。

また、事業所規模に対して採用人数が多すぎるのは、職員の定着率が低く離職するスタッフが多いことの裏返しです。一部例外はあるものの、そういった事業所は職場環境があまり良好でないことが予想されるでしょう。

2. ほかの事業所に比べて給与がかなり高い

求人情報に目を通すと、ほかの事業所に比べて給与がかなり高いのも注意が必要です。これは定着しない人材をできるだけ早く解決したいために、給与を高く設定している可能性があります。

そういったところは職場環境が悪く、離職するスタッフが多いということも考えられるので、給与だけで職場を決めるのは非常に危険です。

3. 募集要項に詳細が載せられていない

転職を検討するときは、求人の募集要項のなかでも、仕事内容や休日・給与や待遇などをきちんと確認しましょう。

人間関係や労働環境などの悪さによって職員が辞めてしまい、新たに求人を出している可能性があります。

すでに知人が働いている場所であれば、内情を聞いて判断するのもおすすめです。

4. 施設が不衛生

施設によっては、人手不足によって掃除が行き届いておらず不衛生なケースも。そのような理由から、より自分に適したところで働くためには、文字でしかわからない求人情報だけで職場を決めず、実際に施設や事業所を見学してみることをおすすめします。

施設内のにおいが気になる、衛生管理が悪いなど不衛生な部分があると、働いていてもストレスになるので、しっかりチェックしましょう。

関連記事

介護施設を見学するときのおすすめの服装は?見学でチェックすべきポイントも解説

5. 職員たちの雰囲気が良くない

施設の見学をしたときに、職員の雰囲気も確認しましょう。笑顔もなく淡々と仕事をこなしていたり、暗い雰囲気を感じたときは、人間関係や労働環境になんらかの問題が潜んでいる可能性があります。

職員の雰囲気に好感が持てるかを確認すると、離職率の高い職場であることが見分けられるでしょう。

6. 面接が簡単すぎる・違和感がある

面接が簡素だったり内定までの連絡が極端に短かったりする場合は、高い離職率を改善したいためにきちんと判断せず採用している可能性があります。

一般的な面接のように、これまでの職歴や経験したこと、志望理由についての質問があるかも、離職率の高い施設を見分けるポイントです。

介護業界の現状と課題

内閣府が発表した「令和5年版高齢社会白書」によると、令和4年10月1日現在の65歳以上の人口は3,600万人以上、日本の全人口に対する65歳以上の高齢化率は29.0%となっています。

この水準を維持し続ければ、令和52年には2.6人に1人が65歳以上、4人に1人が75歳以上になる計算です。このことを踏まえ、現在の日本ではいくつかの施策を実施しています。

・介護職員処遇改善加算

・介護福祉士等修学資金貸付制度

・再就職準備金貸付事業

下記ページでは、介護処遇改善加算手当についてくわしくまとめています。介護職に携わる人はもちろん、これから別の施設へ転職を検討する人は、あわせて目を通しておきましょう。

介護処遇改善手当とは? 介護業界で働く人が知っておきたい基礎知識を紹介

介護職の離職率は低め! 長く勤められる職場を探そう

介護職は業務内容が非常にハードな割に労働条件に恵まれないという特徴がありますが、それによる人材の流出を防ぐための対策もなされています。

ここまでご紹介した離職の傾向を頭に入れながら、より長く働ける職場を探すことで、自分のやりがいにもつながっていくでしょう。