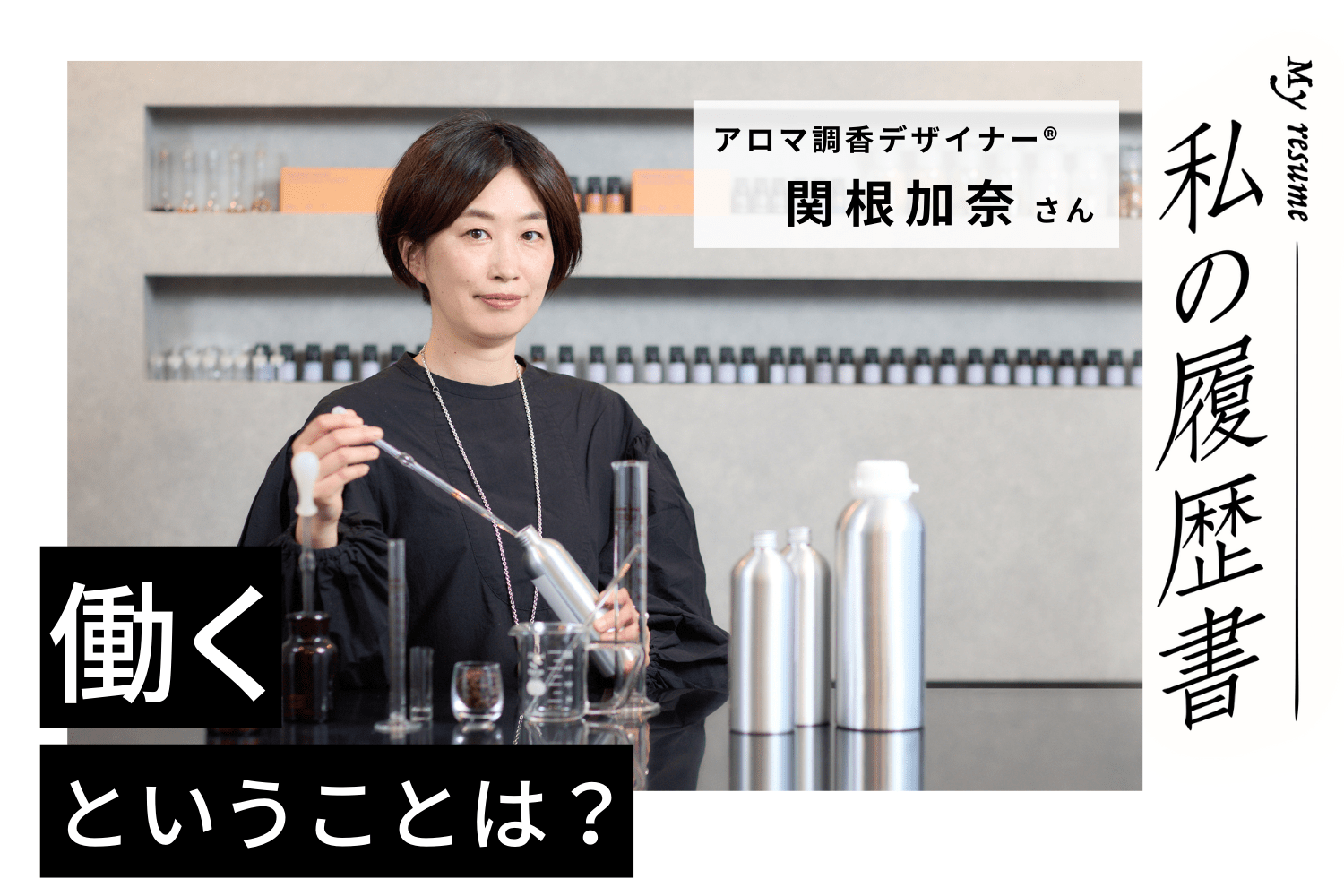

香りを「デザインする」ことに惹かれたのは、必然だったかもしれません 私の履歴書 【アロマ調香デザイナー®︎ 関根加奈さん】#1

私たち人間が持つ五感の1つ、嗅覚。この香りを感じる嗅覚だけが、唯一脳にダイレクトに伝わり本能と情動に働きかける感覚です。

今回お話を伺うのは、そんな「香り」を司る「アロマ調香デザイナー®︎」関根加奈さん。天然精油(エッセンシャルオイル)が持つ心身に作用する機能性とデザイン性を掛け合わせ、香りを使う目的やシーンに沿った唯一無二の香りを創造するオリジナルメソッド「アロマ調香デザイン®︎」を用いて、宿泊施設やイベントなどをはじめとした空間演出や商品開発などに携わっています。

もともとは建築やインテリア関連の職に就いていたという関根さん。前編では、いかにして香りの世界と出会い、アロマ調香デザイナー®︎として働くことになったのか、その物語をお話いただきます。

KANA’S PROFILE

お名前 |

関根加奈 |

|---|---|

出身地 |

埼玉県 |

プライベートの過ごし方 |

「国内旅行や美術館巡り。展示はもちろんですが、建築も見ます。京都にある京都市京セラ美術館や、東京・上野にある東京都美術館などはお気に入りの美術館です」 |

趣味・ハマっていること |

「忙しくてなかなか時間を作れていませんが、書道に通いたいと思いレッスンの申し込みをしたところです。墨の香りが落ち着きます。」 |

仕事道具へのこだわりがあれば |

「精油の素材にはこだわっています。産地が明確で作り手の顔が分かることは特に大切にしていて、実際に蒸留所などに足を運ぶことも。個人的にですが、バラ畑のオーナー制度を活用してダマスクローズの株を購入しています。収穫の時期になると花弁などが届きますが、年を重ねるごとに品質が良くなっていて、毎年の楽しみです」 |

香りの世界との出会いは、心と身体に響く「アロマセラピー」でした

――早速ですが、関根さんと香りやアロマとの出会いについて教えてください。

私はもともと建築やインテリアが好きで、そちらに関係する仕事がしたかったんです。学校もそれらを基準に選び、最初は建築関係の設計事務所に就職しました。

当時は初めての世界、慣れない仕事に、毎日朝から晩まで働き詰め。プライベートの時間もほとんど取れない状態でした。仕事以外のことも何かしたいな、と始めたフラワーアレンジメント教室で「アロマセラピー」に出会いました。

――よく耳にしますが、そもそもアロマセラピーって何なのでしょう…?

「アロマセラピー」とは、植物から採取される香り成分を用いた精油(エッセンシャルオイル)を使い、心身を穏やかに整えながら健康や美容に役立てる、自然療法です。

この植物の香りがこんなにも心や身体を癒したり、リフレッシュさせてくれることに衝撃を受けました。そこで、アロマセラピーを本格的に勉強してみたいと思い、スクールに通いインストラクターの資格まで取得しました。

空間とデザイン、香りというすべての要素が重なったのが「アロマ調香デザイン®︎」

――建築関係の設計事務所の後は、どのようなお仕事を?

フリーでインテリア関係の仕事を始めました。主にモデルハウスなどに配置する小物のセレクトや買い付け、スタイリングまでを担うといった仕事です。

また、 アロマセラピー以外にもフラワーアレンジメントやハーブティー、さらには調香なども学びました。それらに関する資格を取得したことでインテリア関係の仕事の他に、装花のアシスタントやアロマセラピーに加えてハーブティーや調香をカルチャースクールで教える講師の仕事も始めました。

――多才ですね! スクールは何を基準にして選ばれていたのでしょうか?

特に、先生を重視して選んでいました。スクールや講座は多種多様な協会や団体が運営していますが、検索や資料請求などから絞り込み、できる限り本部に足を運び、そのメソッドを 確立した方の下、対面で学ぶようにしていました。

――既にアロマセラピーに関する仕事をなさっていた関根さんですが、そこから現職のアロマ調香デザイナー®︎のことは、どのようにして知ったのですか?

今となってはSNSですが、当時の情報発信や交換はブログが主流でした。現在私が在籍する「TOMOKO SAITO AROMATIQUE STUDIO(トモコ サイトウ アロマティークスタジオ)」の代表である齋藤智子とは、ブログを通じて知り合ったんです。齋藤は当時から独自の技術で調香する「アロマ調香デザイン®︎」を通じて空間デザインに携わるという事業を行っており、同じく建築やインテリアのスタイリング、装花などを通じて空間に関わっていた私にはとても魅力的でした。

そこで調香をもう一度学び直そうと、齋藤が教えていたスクールに申し込みました。アロマ調香デザイナー®︎という職やアロマ調香デザイン®︎との出会いは、これがきっかけですね。

教えたり伝えたりする楽しさに加え、インビジブルな香りの世界観に魅せられて

――アロマ調香デザイン®︎の先駆けであった齋藤智子さんの下で学ぶこととなった関根さんですが、それまで勉強してきたことと比べて、何か違いなどはありましたか?

もちろん共通する部分もありましたが、異なる点も多かったです。

それまでの私の調香は、例えばある香りに対してどんなイメージを想起するか? というイメージが先行したメソッドでした。

しかし、アロマ調香デザイン®︎はイメージだけでなく、精油が持つ機能性とデザイン性を組み合わせ、目的に寄り添う精油を選定し、さらに最適解を突き詰めてブレンドを考えます。精油の機能性についてもちろん知ってはいましたが、香りのイメージに重きを置いていた私とは調香の組み立て方が異なるんです。それが、特に印象的でした。

また、様々な精油や素材の香りを数多く嗅ぎ比べることができた事も、その後の調香に役立ちました。例えば同じオレンジの精油でも、育った気候や産地、抽出方法といった様々な要素によっても香りが変化するんです。これも大きな学びの1つでした。

――アロマ調香デザイナー®︎となるために、工夫したり取り組んだりしたことはありますか?

まず、天然精油が持つ機能性の特性などといった知識を深めました。アロマ調香デザイン®︎を習得するには、自分がデザインした香りや空間イメージと機能性を結びつける必要があったからです。

また、頭で考えるだけでなく、とにかく実際に手を動かすようにしていました。先ほど話したように同じ名前の精油でも素材によって大なり小なり香りも異なるため、同じレシピでも自分の記憶と違う香りになってしまうこともあるんです。そのため、何度も調香しては香りを嗅ぎ、香りに関する記憶の引き出しの数を増やすことを怠らないようにしていました。

――アロマ調香デザイン®︎を習得後は、インテリアやフラワーアレンジメントなどのお仕事から、アロマ関連事業の方を本業とされたのでしょうか?

そうですね。自分の持つ知識や技術を人に教えたり伝えたりすることは好きで、以前からやっていたことではありました。それに加えて、香りというものは目に見えないからこそのおもしろさがあって、それが私にはとても魅力的なんです。形がないからこそ、香りに対する感想も人によって本当に千差万別。飽きることがありません。

あとは自分基準な理由になってしまいますが、「やりたいか、やりたくないか」で言ったら、香りの方をやりたいと思いました。例えばお花やインテリアは今でも好きで、フラワーショップやインテリアショップに行ったらワクワクもしますが、アレンジは誰かに頼んでもいいなと思えます。しかし、調香や香りに関することは自らの手を動かしたいんですよね。「好き」に対する姿勢が、受動的か能動的か、といった違いなのかな。

建築関係の職にいた頃の多忙な時期にアロマセラピーをはじめとした香りの世界に触れてから、インテリアのスタイリングやフラワーアレンジメントといった、空間を作ったり演出したりすることを仕事としてやってきました。そんな自分が、香りを「デザイン」することに惹かれたのは、ごく自然なことだったのかもしれません。

建築からインテリアスタイリングの仕事に従事しながら、習い事としてのアロマセラピーから香りの世界へ足を踏み入れた関根さん。さらにハーブティーや調香、フラワーアレンジメントなども学び、インストラクターや装花など活躍の場を広げていました。そんな関根さんがアロマ調香デザイン®︎に出会い、のめり込んで行ったのは偶然ではなかったのでしょう。後編では、アロマ調香デザイナー®︎としての関根さんや仕事観について、より深く掘り下げていきます。

撮影/内田 龍

取材・文/勝島春奈

-min.jpg?q=1)