投稿にはオリジナリティを投入! 「自分しかできない」内容を届けたい【スタイリスト 吉田彰吾さん】#2

SNSでの発信が当たり前になった美容業界。採用に向けてSNSアカウントを聞くサロンも増え、その活用方法が就職活動に与える影響も大きくなってきました。そこで本企画では、就活に効果的なSNSの活用法について、熟練者へのインタビューを通して学んでいきます。

今回は、愛知県名古屋市にてスタイリストをしている吉田彰吾さんにインタビュー。吉田さんは、SNSにて指先が広くなってしまう肥厚性皮膚骨膜症(ひこうせいひふこつまくしょう)を公開したことをきっかけに、フォロワーのみならず多くの人から注目を集めています。

前編では、自身のコンプレックスをコンテンツとして確立させた経緯を伺いました。後編となる今回は、最近オープンしたサロンのアカウント運用の方針やたくさんの人に見てもらえる投稿のポイントにフォーカスし、そのコツを教えていただきます。

お話を伺ったのは…

スタイリスト 吉田彰吾さん

地元・愛知県名古屋市にてスタイリストデビュー後、スタイリスト歴は10年。その後独立し、今年11月にサロン「grip」をオープン。SNSでは、自身の病気でもありコンプレックスとする指を「バチ指」として公開したところ、大きな注目を集め、SNSの総フォロワー数は現在30万人を超える。(2024年11月取材時)

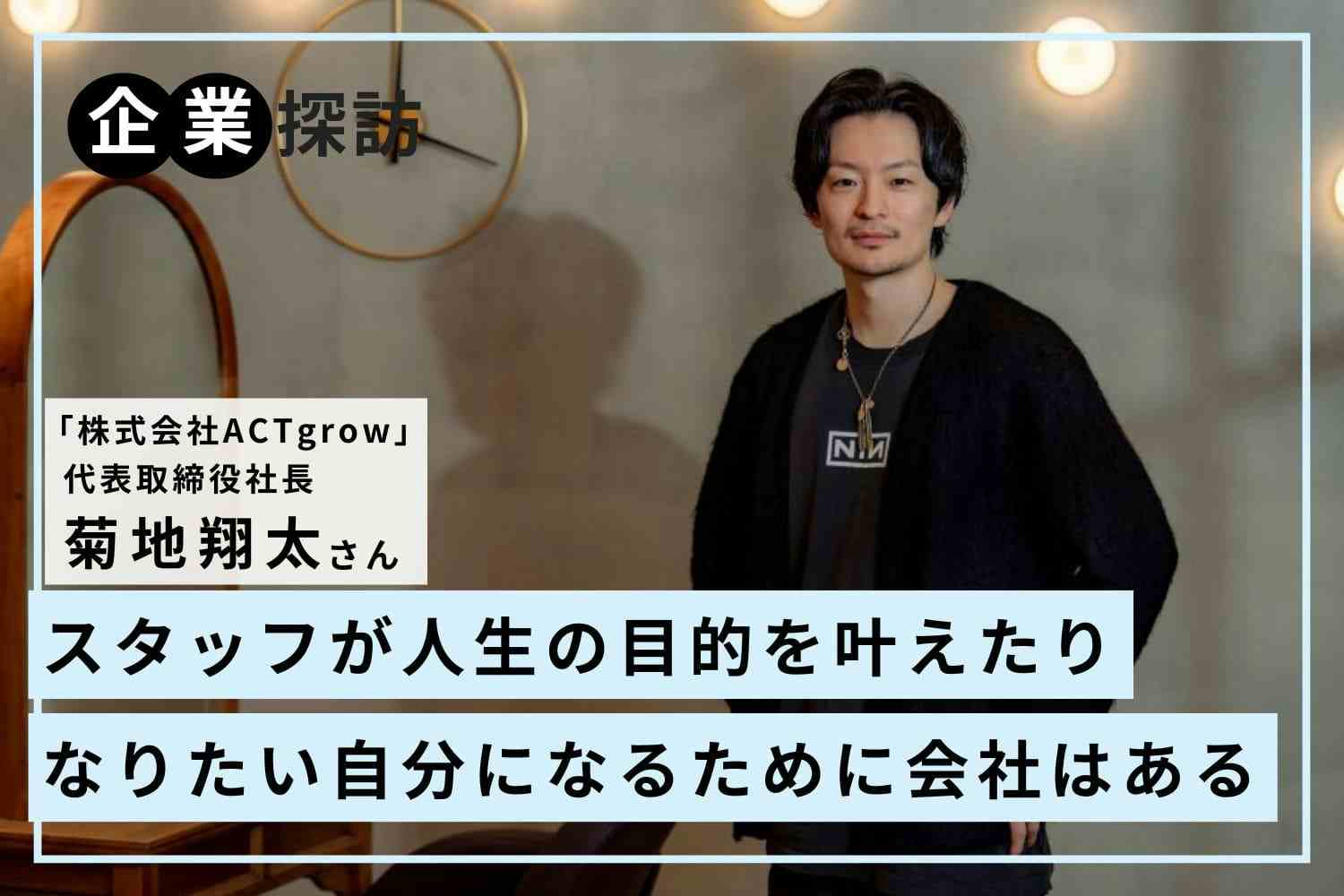

念願のサロンをオープン! 「武器」なしで一からフォロワーを増やす

.jpg)

――今年11月にサロンをオープンしたのですね。

サロン用のアカウントも開設されています。

そうなんです。僕は指の病気があったからここまで来られたと思っている部分もあるので、ラッキーだったと今では思います。

ただしサロンのアカウントには、僕の指に関する話題は一切出さずに、サロンの情報だけでどれだけメッセージ性が上がるのかを実験しているところなんです。

――なぜ、そのような試みを?

僕1人だけのサロンだったら問題ないのですが…スタッフを抱えていることが大きな理由ですね。今までの実績を考えたら僕を表立って打ち出すことで今よりは知ってもらえる機会が増えると思います。でも、僕以外のスタッフはそれで良いと思うのかなって。僕としても、指という武器がないゼロからのスタートで、どこまでフォロワーを伸ばせるのか試したい気持ちもありました。

そこで打ち出したのが「ヘッドスパ」です。

――ヘッドスパに焦点を当てた理由は何でしょう?

以前所属していたサロンで、アシスタント時代に指名をいただくほどヘッドスパが好評だったんです。スタイリストデビューをした当時はアシスタントのサポートもあり、ヘッドスパのお客様と通常メニューのお客様との両立ができていました。ですが、いざ独立をするとなったらアシスタントのサポートは受けられない。そうなると、マンツーマンでも施術・接客ともに満足度が高い施術は?と考えたときにヘッドスパ単独のメニューを思いついたんです。カットやカラーリングよりも比較的母数が少ないですから、目立つチャンスが巡ってきやすいと考えました。

結果的に遠方から出張依頼もいただくほど、好評メニューになりました。

複数のツールをコツコツと。地道に続けることが認知度アップの秘訣

――SNSの発信をするうえで、「これ」は押さえておくべきなところを教えてください。

周りと差別化をはかることは意識するべき。僕の場合は自分のコンプレックスを公開したことが自然と差別化につながりました。

ただし、コンプレックスは人それぞれ。無理やりコンテンツ化することはおすすめしていなくて、強みやその人ならではの特徴を武器にするのも手段だという、1つの提案として受け取ってほしいです。

――まずは自分の強みや特徴を捉えることが、コンテンツを生み出すヒントになるのですね。

今の時代は、ほとんどの人がSNSを活用していてどのコンテンツも飽和状態です。バズるのは運次第。それなら、まずは自分の好きなものをコンテンツにして投稿をしてみる方が良いんじゃないかなと。無理やり苦手なことをコンテンツに決めても続きませんし、それがのちに必ずバズる確約もありません。

自分が好きで興味があって楽しく続けられそうだと思うものをコンテンツにして続けていたら結果がついてくることもあると思います。

――学生がSNSを活用するとき、最初に取り組むと良いツールは?

ツールごとに特性は違いますから、複数を同時に取り組んでみるのも良いと思います。

僕はInstagram、TikTok、YouTube…といろいろ活用してきました。取り組んでみて分かったことですが、例えばInstagramをやっているからYouTubeの登録者数が増えることはあまりないんです。何か1つのツールをやっているからといって、他ツールのフォロワーが比例して増えることは有名人でもない限り難しい。それなら、複数のツールを同時に始めて、コツコツ続けて結果を待つ方が効率が良いと思います。

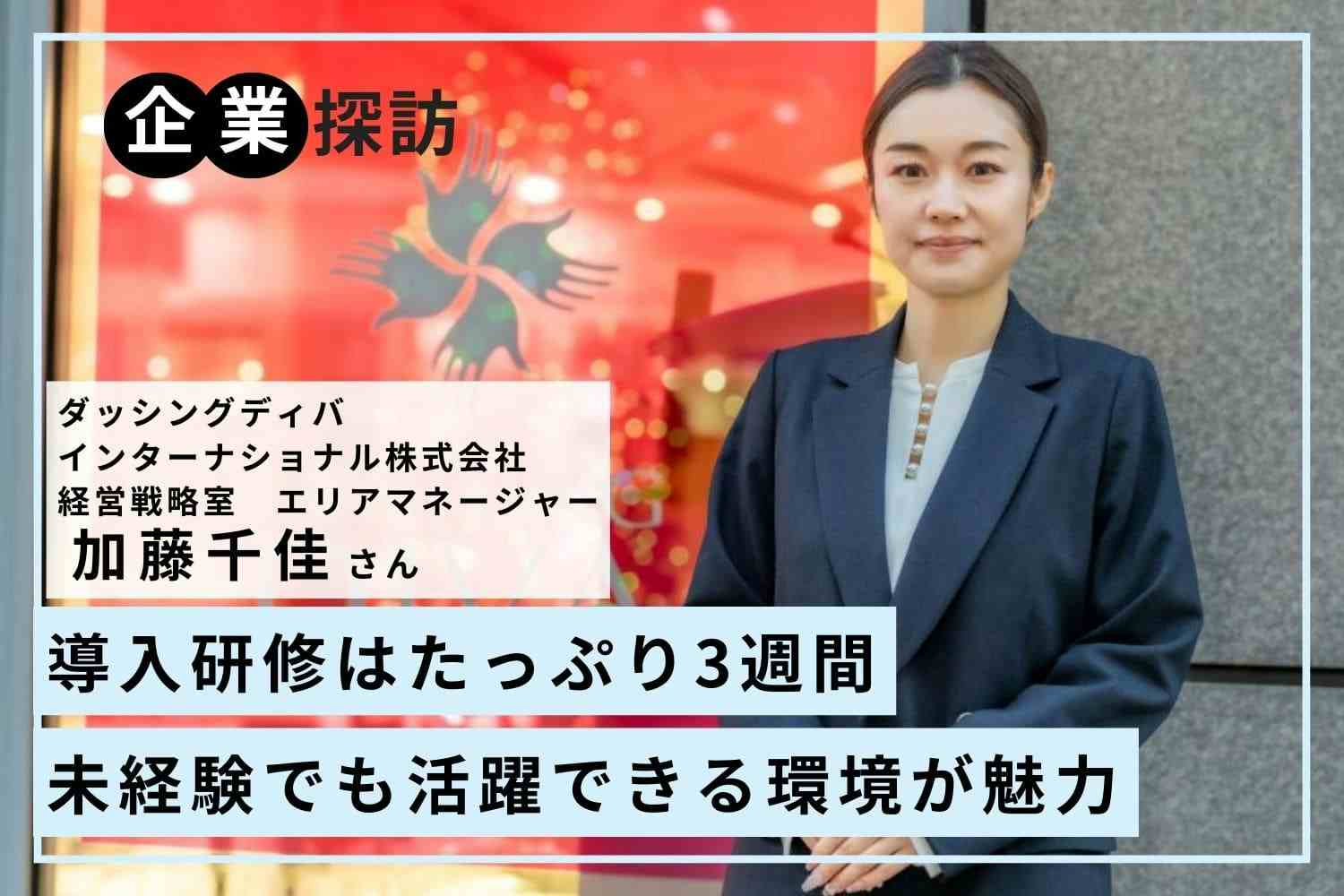

真似ではなく参考までに。オリジナリティを加えるクセづけを意識

.jpg)

――投稿するときに、吉田さんが参考にしているものはありますか?

最近は、外国人の女性の投稿を参考にしていますね。生活の様子を上げているだけなのに、とてもおしゃれなんです。

毎日各ツールのチェックはしているので、それぞれからインスピレーションは受けていると思いますが、あくまで参考にする程度です。

もちろん最初は真似から始めて問題ないと思いますが、新しいものやオリジナリティを加えるクセをつけておくことは自ら何かを「生み出す」ために必要だと思うんです。ある日、突然身につく感性ではないですから。

――投稿する際に心がけていたことはありますか?

大事にしているのは再現性の部分。僕にしかできないオリジナリティを生み出す行為も大事ですが、1つのものを作るのに長い期間が必要だったり、お金がかかったり…一度作ったらもう二度と再現できないというのはあまり現実的ではないですよね。苦労して作ったものがバズったとしても、それと同じクオリティを定期的に投稿するなんて不可能です。オリジナリティは考えつつ、継続可能かどうか気をつけながら投稿しています。

学生がSNSを始めるときのポイント3つ

1.自分が好きなことをコンテンツにして投稿する

2.複数のツールに取り組み、結果を待って向き不向きを判断する

3.継続できるかどうかを考えながら、オリジナリティも意識する

取材・文/東 菜々

Check it

.jpg?q=1)

GRIP

店舗Instagram:@grip.nagoya

電話::052-526-9066

.jpg)

.jpg?w=300)

.png?q=1)

.jpg?q=1)

.jpg?q=1)